股票在哪加杠杆 苏轼笔下的春天,美了一千年,也写尽了人生百味

立春到了股票在哪加杠杆,春天就要来了。

它会在哪里呢?

在春山里,白朴说,“春山暖日和风,阑干楼阁帘栊,杨柳秋千院中”。

在春水里,杜甫说,“舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来”。

在春草里,谢灵运说,“池塘生春草,园柳变鸣禽”。

在春花里,朱熹说,“等闲识得东风面,万紫千红总是春”。

在春风里,袁枚说,“春风如贵客,一到便繁华”。

还在春雨里,蒋捷说,“丝丝杨柳丝丝雨,春在溟濛处”。

而在苏轼眼中,春天是什么样的呢?

苏轼的春天,是清新淡雅的

如梦令·有寄

为向东坡传语。人在玉堂深处。别后有谁来,雪压小桥无路。归去。归去。江上一犁春雨。

公元1086年,宋哲宗元祐元年,当年8月,朝廷下发了一道诏书,封苏轼为翰林学士知制诰,帮皇帝起草诏书,担起了朝廷里的清要之职。

这一刻,是20多岁时的苏轼梦寐以求的,在他写给弟弟苏辙的那首《沁园春》里就曾有过这样的句子:

当时共客长安。似二陆初来俱少年。有笔头千字,胸中万卷。致君尧舜,此事何难?

是的,“致君尧舜上,再使风俗淳”不仅是诗圣杜甫年轻的理想,更是苏轼苏辙年轻时的梦想,试想,古之读书人皆以“修身、齐家、治国、平天下”作为人生准则,谁人不想在后两者上更进一步呢?这些人里面,不缺苏轼一个。

这一刻,也是1082年的苏东坡不敢想象的,宋神宗元丰五年,苏轼耕种东坡,“昨夜东坡春雨足,乌鹊喜,报新晴”,他成了农夫,有了雪堂,生活在自己的努力下有了陶渊明的田园之乐,他甚至因此准备“吾老矣,寄余龄”了。

这时,苏轼的命运开始转动了,神宗留下一道“人材实难,不忍终弃”,将苏轼量移汝州。

但是,苏轼已经对这个带给自己苦难的地方有了感情,因为光阴如水,“坐见黄州再闰,儿童尽、楚语吴歌。”

而现在,苏轼身在玉堂深处,实现了青年时的理想,他依旧魂牵梦萦着黄州的一场春雨,杜甫说,“好雨知时节,当春乃发生,随风潜入夜,润物细无声”。是的,这场春雨让东坡解决了耕种之难,也让东坡怀念起那个在田间地头辛勤劳作的自己,那时也是春天,他勉励自己“竹杖芒鞋轻胜马。谁怕?一蓑烟雨任平生”,现在想想,那个时候在黄州的时候平淡自然,可以感受平常生活里的烟火气,真的可以做到早上起来打两碗东坡肉,不用为了“浮名浮利”而“虚苦劳神”,是多么美好啊!

而现在,苏轼身在玉堂,心在雪堂,“雪压小桥无路”,苏轼回不去了,“对一张琴,一壶酒,一溪云”的愿望何时才能实现呢?或许,再也实现不了了吧?人生果然还是逃不了“身不由己”四个字。

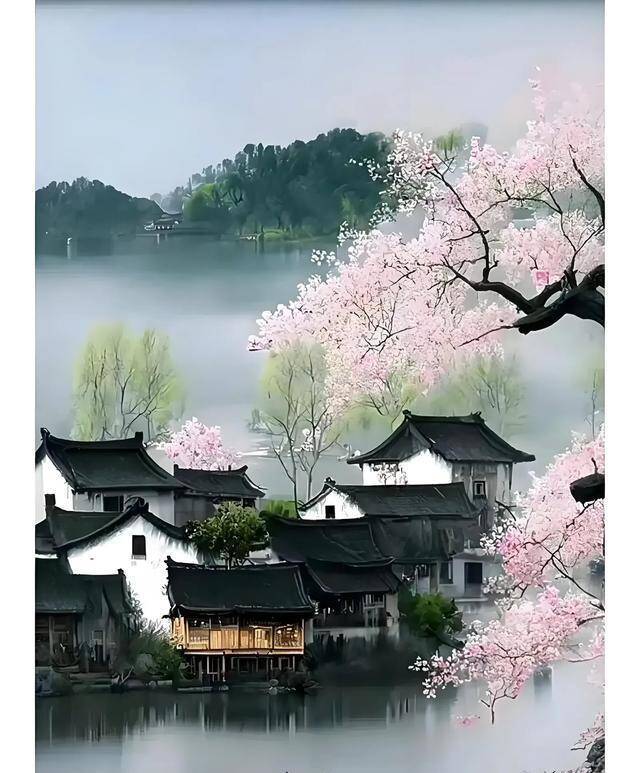

“归去,归去,江上一犁春雨”,写得如此清新淡雅,不妨想象一下,在你眼前,有一个头戴斗笠,身披蓑衣,手持犁耙,脚踏芒鞋的东坡居士,是的,东坡雪堂是苏轼心中永远的桃花源……

苏轼的春天,是诗意朦胧的

望江南·超然台作

春未老,风细柳斜斜。试上超然台上看,半壕春水一城花。烟雨暗千家。

寒食后,酒醒却咨嗟。休对故人思故国,且将新火试新茶,诗酒趁年华。

春天的乡愁和秋天的乡愁到底还是不一样的,秋天的乡愁过于悲凉了,无论是杜甫的“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”还是马致远的“夕阳西下,断肠人在天涯”,都有一份凄凉和孤寂藏在心里,无法排遣消弭。

而苏轼的这首词,大概是古诗词里最“诗意”的乡愁了。它的发生背景又是一场春雨,公元1076年,宋神宗熙宁七年,在这场雨里,苏轼登上超然台,烟雨蒙蒙中,一城春色尽收眼底,前文蒋捷词说的不错,“丝丝杨柳丝丝雨,春在溟濛处”。

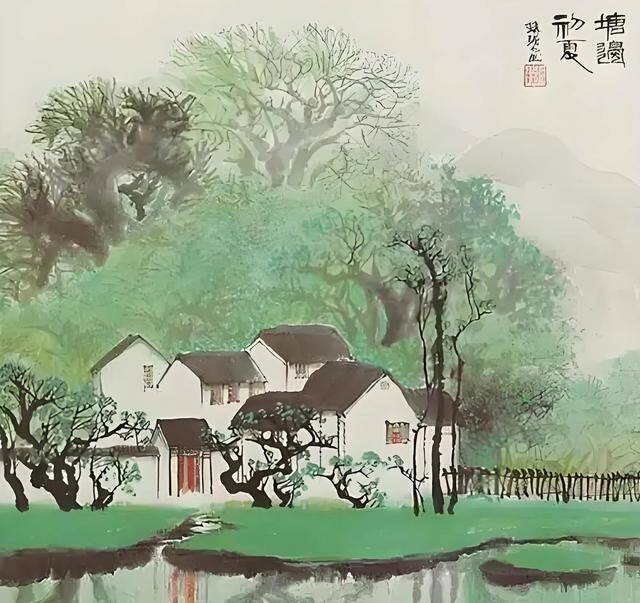

此时,春天还未过去,微风细细,柳枝轻柔,护城河内春水半满,满城处处春花明艳动人,烟雨朦胧中千家万户看得不真切,一幅诗意图画就这样在苏轼笔下挥毫泼就。

韩翃说“寒食东风御柳斜”,苏轼这里也是“风细柳斜斜”,寒食后便是清明,特殊的时令,又飘散起了烟雨,烟雨迷蒙处,乡愁也就起了,苏轼自离开家乡后,除了回家丁忧的那两次便再也没有回到眉山,不过,身在密州的苏轼告诉自己“休对故人思故国,且将新火试新茶,诗酒趁年华”,“超然物外”一直是他解脱苦闷的心理调适之法,正是有了这种方法,他才可以在“长恨此身非我有”的人生境遇中,在宦海沉浮的仕途道路上泰然处之,坦荡应对。

其实苏轼并不是真的“超然”,他多年以后(宋哲宗元祐五年),苏轼第二次任职杭州,在他写给蔡子华的那首诗里:

故人送我东来时,手栽荔子待我归。

荔子已丹吾发白,犹作江南未归客。

是的,他还是断肠了,没了从前的“诗酒趁年华”:

江南春尽水如天,肠断西湖春水船。

从1076年到1089年,不过十几年光阴,苏轼没有做到“超然”,至少,在乡愁这一点上没有,看来,“此心安处是吾乡”说起容易,做起来还是有难度的,更何况,苏轼的人生一直是“来往如梭”的状态,再乐观豁达的人,也顶不住,此时的苏轼已然是年过半百的老人,叶落归根也是人之常情。

不过,“诗酒趁年华”的意义还是有的,我们有必要学习苏轼善于超脱苦闷的乐观主义精神,我们更要在某种程度上,“诗酒趁年华”,把握当下,做一些自己想做的事,不然当有一天,时光飞逝,想要“欲买桂花同载酒,终不似,少年游”,那就成了遗憾了。

苏轼的春天,是清新秀丽的

蝶恋花·春景

花褪残红青杏小。燕子飞时,绿水人家绕。枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草!

墙里秋千墙外道。墙外行人,墙里佳人笑。笑渐不闻声渐悄,多情却被无情恼。

这是苏轼一首伤春词作,“残红”意味着“花谢”,枝上柳绵吹又少,意味着杨花纷飞将要落尽,春去夏来,“花褪残红青杏小”也意味着“红杏枝头春意闹”的时节远去了,在另一首诗里,苏轼也曾写过季节的更替:

荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

我曾说过,苏轼是相信“莫道桑榆晚,为霞尚满天”的人生哲理的,秋末冬初应该要比春末夏初来得荒凉凄冷,同样是时序流转,在《蝶恋花》里却读出了一种不同于《赠刘景文》昂扬的一种怅然若失的情绪。

花谢了,青杏结了,燕子在空中飞舞,清澈的河流围绕着村落人家。多美的一幅清新秀丽的图画,枝上的柳绵飘飞,春天就要归去了,难道暮春的景色只能是“林花谢了春红”,只能是“惜春长怕花开早,更何况落红无数”吗?难道除此之外,没有怡人景色了吗?

苏轼是善于给自己寻找心灵出口的人,枝上柳绵虽然纷飞殆尽,但是芳草碧连天,那一抹青绿又是一番境界。“天涯何处无芳草”,原来出自《离骚》:“何所独无芳草兮,尔何怀乎故宇”,是卜者灵氛劝屈原的话,是的,和苏轼的“却问岭南应不好,却道,此心安处是吾乡”是类似的情感,东坡天涯沦落,现在的他已经步入晚年,故乡离岭南万里之遥,别人落叶归根,他却万里投荒,东坡一生似飞鸿,似柳絮,心情怎能不惆怅,不糟糕呢?而“天涯何处无芳草”是苏轼的自勉自励,他也的确做到了“不辞长作岭南人”。

“墙里秋千墙外道。墙外行人,墙里佳人笑” 。墙内墙外,只一墙之隔,便是两番天地。墙外是一条道路,供行人奔走,墙内是家,一名女子在荡秋千,欢声笑语让行人驻足,这女子天真活泼,该是没有行人的伤春感时,自是也没有行人对人生境遇的烦恼,她蹴罢秋千,欢乐一阵之后,便离开了。行人却还在意犹未尽,心绪难平,这一切墙内女子自然是不知情的,空留行人在墙外失落寂寞。

这里的有情无情,常被当爱情解释,但同时,也有感怀身世之情,思乡,报国,还有对年轻生命的向往之情,是啊,如前文所说,从前,面对乡愁难解时苏轼能够吟出“休对故人思故国,且将新火试新茶,诗酒趁年华”之句,而面对报国,我们会想到那首《江城子》:

老夫聊发少年狂。左牵黄。右擎苍。锦帽貂裘,千骑卷平冈。为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张。鬓微霜。又何妨!持节云中,何日遣冯唐。会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

从前的他,有射虎豪兴,有杀敌报国的壮志,而现在内心的惆怅落寞失意却挥之不去,自己追求的“芳草”,始终抑郁不得。故乡回不去,朝廷也回不去,身世也如浮萍般浮沉不定,还有爱情,“小轩窗,正梳妆”的王弗,“妇职既修,母仪甚敦。三子如一,爱出于天”的王闰之,当然还有万里相随至岭南的王朝云,妻子接连去世,是的,后来朝云也去世了,“不合时宜,惟有朝云能识我,独弹古调,每逢暮雨倍思卿”……

朝云和苏轼是红颜知己,她明白苏轼“天涯何处无芳草”的惆怅与无奈,所以每次弹到此处都不胜伤感悲戚,而苏轼明白朝云的这份知心,会故意笑而劝慰她,说“我正悲秋,而你又开始伤春了”,可见两人相知之深。而朝云故去,苏轼“终生也不复听此词”……

暮春的景自是清新秀丽的,可这清新秀丽里有一层哀怨和伤情,也是藏不住的,令人读之回味无穷。

人生恰如春天股票在哪加杠杆,经历早春的生机萌动,仲春的诗情画意,和暮春的繁华消逝,这其中百味掺杂,愿读到这的朋友,都能有一个令自己心灵安放的“桃花源”,要向苏轼学习“诗酒趁年华”的超然,当然也要向东坡学习“天涯何处无芳草”的达观,这样无论顺境和逆境,生活都能被我们处理得游刃有余。